「関東の正倉院」

県内最古の名刹、影向寺に脚光

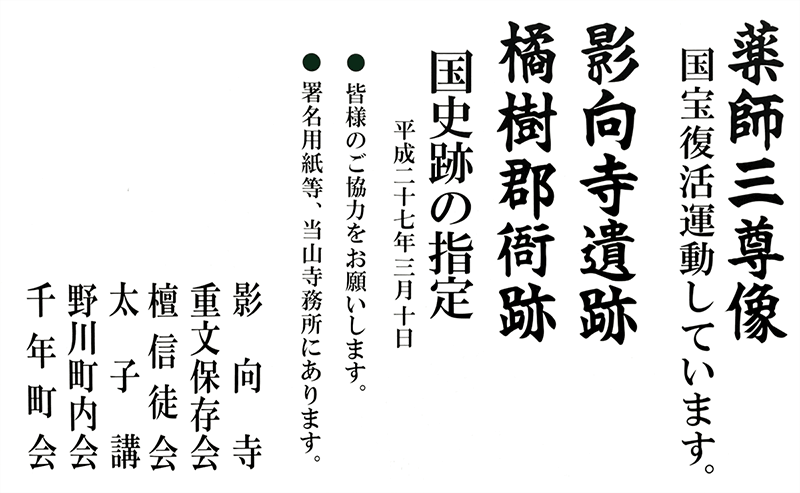

影向寺は「関東の正倉院」とも言われ、7世紀後半に開かれた寺院である。本尊の木造薬師如来両脇侍像は国の重要文化財に指定されている。2023年には「橘樹官衙・影向寺」が国の文化財に指定され、影向寺聖徳太子堂の移設が2024年10月に完成するなど古代寺院の伽藍配置も明確になってきた。これらをきっかけに影向寺の貴重な文化財が注目され、伝統行事「影向寺の縁日」等も脚光を浴びている。

影向寺の不思議「影向石」

影向石に溜まっている霊水を目に点けると眼病が治るという言い伝えがある。薬師堂には眼病治癒祈願、眼病完治御礼の絵馬が数多く掲げられている。影向石は古代の影向寺建立の時、三重塔の礎であったという。重さは推定2トン、埼玉県秩父の長瀞から運ばれてきた巨岩である。1200年以上昔、運送手段が未発達な時代に秩父から橘樹の郷、多摩丘陵上に運び上げられた霊石である。長瀞から荒川を下り東京湾に出て、多摩川を遡上する。多摩川から丘陵上の寺に運び上げるにはどのような工夫と努力があったのか。この運送を実現させるにはどのような技術が求められ、どのような権力が発揮されたのであろうか。

礎石が語る寺の歴史「薬師堂」

薬師堂のある場所が古代影向寺の金堂跡との仮説をもとに発掘調査が以前に行われた。薬師堂も全面的な調査をしたところ、薬師堂の柱を支える礎石が寺の歴史を明確に示しており、地域の郷土研究団体、学校の自由研究として話題を呼んでいる。柱の形状と礎石は見事に連携。しかも、礎石の材質、形状、摩耗具合等、一つとして同じ物がないことに興味や関心が注がれる。律令時代から奈良時代には礎石を加工する技術は低かったようで、礎石に合わせて柱を立てやすく削ったという。薬師堂の内陣では護摩が焚かれるが、その影響も礎石に見える。戦乱時代に火災に遭った礎石は確認出来やすく、江戸時代の火修復では柱に合わせて礎石を加工したという。礎石を見ながら影向寺の時代の推移を感じられる。

驚きと畏敬の薬師如来座像

影向寺の本尊薬師如来座像は欅の一木造りだ。材質が欅なので仏像の大きさには限界があるが、影向寺の本尊は想像を超えた大きさで他に例を見ない巨像である。製作年代は10世紀、平安時代の後期である。ご本尊の用材欅は当時の多摩丘陵原野から調達したのであろう。巨木の直径は2m以上、幹回りは7mを越える必要がある。欅は枝振りが自由奔放である。落葉樹で材質は堅い。この用材を見つけるためにどのような方策が採られたのであろうか、生木を伐採して完全乾燥させるには周到な配慮と長い時間が必要だ。乾燥造上でひびれが起きないよう未然対応する人々、薬師如来の完成に思いを馳せる人々、それらの闇を乗り越えて仏師が精魂をこめて製作されたのである。

影向寺の縁日、創建当時から続く伝統行事

影向寺には大昔から伝統的に受け継がれてきた縁日がある。縁日が地域・の人々の生活に目を作ってきた。縁日の目的や性格も時代により異なり変進してきた。影向寺が建立された律令時代は、まだまだ食糧が安定確保できなかった。食糧の困窮に遭遇した人々は影向寺境内で物々交換をして生活をしのいだ。江戸時代の封鎖社会では村の外を知らない者に未知なる社会を知る機会となり、縁日に来る旅芸人、生活用具の販売や修理をする旅職人が集まった。戦前から戦後は「影向寺の市」が地域の楽しみであり、生活向上の場になった。学校も授業を短縮したという。地元の農家が特技を発揮し、大山独楽を作って売る者、奴凧を売る者、凧に武者絵を描く者が登場した。縁日の開催は2025年からは11月3日に確定している。

2025年1月